Hurre hurre, hop hop hop

Update zu Schneller weiter klüger:

Sub conservatione formae specificae salva anima.

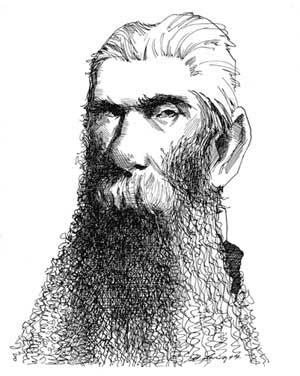

Raymond Lully, as used in Eleonora

The death, then, of a beautiful woman is, unquestionably, the most poetical topic in the world.

Edgar Allan Poe: The Philosophy of Composition, 1846.

Lenor ist ein traditionsreicher Weichspüler, der Hausfrauen ein gutes Gewissen macht und damit abgehandelt sein soll, Lenore eine Ballade von Gottfried August Bürger.

Lenor ist ein traditionsreicher Weichspüler, der Hausfrauen ein gutes Gewissen macht und damit abgehandelt sein soll, Lenore eine Ballade von Gottfried August Bürger.

Der Stoff stammt aus einer Volkssage über das Schicksal der Gräfin Eleonore von Schwarzenberg, die nach ihrem Ableben 1741 als Vampirprinzessin gespukt haben soll — also erst nach der Überlieferung durch das balladeske Gedicht An Leonoren von Johann Christian Günther 1720 –, erschienen 1774 im Göttinger Musenalmanach, überarbeitete Endversion 1789, Epoche Sturm und Drang, Grenzfall zwischen Sozial- und Naturballade, Anfang der deutschen Geisterballade, geradezu Inbegriff der Ballade überhaupt — so viel für die Stoffsammler für Gedichtinterpretationen unter uns.

Wer jemals selbst ein Gedicht wirkungsvoll gestalten wollte, merkt: Lenore rockt. Und zwar wegen der achtzeiligen Strophen in schmissigen Vagantenversen, davon die ersten vier in erzählenden Kreuzreimen, die folgenden vier in refrainartigen Paarreimen, das ergibt auch gesprochen einen Effekt wie “don’t bore us, get to the chorus”.

Obwohl Ballade von ballare kommt, was in mehreren romanischen Sprachen tanzen bedeutet, hatte Lenore weder als früher Balladenversuch von Günther noch als nachträgliche volksliedartige Vertonung viel Glück:

Der geneigte Leser wage es, auf Grund dieser Notation und die Bürgersche Dichtung in der Hand, diese musikalischen Spießruten zu laufen. Kommt er mit gesunden Sinnen davon, so mache er seinen Namen bekannt und die Nachwelt wird einen Heiligen mehr zu verehren haben.

sagt Franz Magnus Böhme 1895 in Volkstümliche Lieder der Deutschen. Vertonungen erlitt Lenore viele, berühmt geworden ist sie als Sprechtext in Rezitation und Druck, interpretiert wird sie als antiquierter Schulstoff, überleben wird sie als Kuriosität von großer, leider unfreiwilliger Komik: “Das Lied war zu vergleichen/Dem Unkenruf in Teichen.” (Bürger)

Und die Handlung erst! Achtung, Spoiler: “Lenore fuhr ums Morgenrot empor aus schweren Träumen”, trauert jambisch-pathetisch ihrem Verlobten Wilhelm nach, der nicht mit den anderen Kriegsheimkehrern aus der Prager Schlacht zu ihr kommt, hadert darob mit dem Schicksal und Gott höchstselbst, in der Folge davon wiederum mit ihrer gottesfürchtigen Mutter, wird dann doch noch spätnachts von Wilhelm zu Pferde abgeholt, zu einer versprochenen Hochzeitsnacht entführt, schmiegt sich in Wiedersehens- sowie Vorfreude an ihren Verlorengeglaubten:

Wie flogen rechts, wie flogen links

Gebirge, Bäum’ und Hecken!

Wie flogen links, und rechts, und links

Die Dörfer, Städt’ und Flecken! –

„Graut Liebchen auch? … Der Mond scheint hell!

Hurrah! die Todten reiten schnell!

Graut Liebchen auch vor Todten?“ –

„Ach! Laß sie ruhn, die Todten.“ –

Und als ob man’s nicht geahnt hätte, ist Wilhelm der Tod in Person und hat Lenoren ob ihrer Gotteslästerei geholt.

Wir treffen Lenore, gern auch als Leonore, wieder in Amerika, dem Japan des 19. Jahrhunderts, und hier bei Edgar Allan Poe, der die moderne Literatur aus dem Boden gestampft hat, aber deswegen nicht zwangsläufig auch noch die Erde fruchtbar machen musste. 1842 erschien seine Short Story Eleonora, ebenfalls die Geschichte von einer untoten Wiedergängerin aus Liebe.

Der Unterschied ist: Eleonora selbst, nicht ihr Geliebter, ist jetzt das Gespenst — was bei Poe oft vorkommt: sehr schöne, sehr junge, leider früh verstorbene Mädchen. Siehe Annabel Lee, Berenice, The Fall of the House of Usher, Ligeia, Morella, The Oval Portrait, Ulalume, selbst die Backstory in The Raven, alle von Poe — reicht das?

Exkurs: Tun Sie sich ruhig mal die überraschend aufschlussreiche Fachliteratur zu Totenromantik und Gothic-Ästhetik von Elisabeth Bronfen an: Die schöne Leiche: Weiblicher Tod als motivische Konstante von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis in die Moderne, 1987; Over Her Dead Body. Death, Femininity and the Aesthetic, 1992, deutsch: Nur über ihre Leiche. Tod, Weiblichkeit und Ästhetik, Dissertation LMU München 1993, 1997, Neuauflage 2004.

Nein, es reicht nicht: Ein Jahr nach der Kurzgeschichte schoss Poe das Gedicht Lenore nach. Eddie the Divine! Der Meister gibt sich nicht mal Mühe, seine Quellen zu verschleiern, und recycelt Dramatis personae!

Der Inhalt: Totenwache bei einem sehr schönen, sehr jungen, leider früh verstorbenen Mädchen — gipfelnd in der Empfehlung, nicht über die Toten zu trauern, sondern sich für sie zu freuen, dass sie schon mal vorausgegangen sind und im Paradies aufs Weiterlieben warten. Und das ist untypisch für Poe: Normalerweise enden seine Totengeschichten in Verzweiflung, falls sie dort nicht schon angefangen haben. Schon typischer für Poe: bei Deutschen abzuschreiben; welche Schauermärchen allein von E.T.A. Hoffmann wir bei Poe wiederfinden, kriegen wir später mal.

1845: Ein großes Jahr für die Poesie, denn Poe veröffentlicht The Raven, nach begründeten Meinungen das beste Gedicht überhaupt. Gang der Handlung: Ein Stubengelehrter brütet über seinen Büchern und lässt einen prophetischen Raben in sein Studierzimmer, um seine verstorbene Liebe zu vergessen: the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore (!)/Nameless here for evermore.

Treten wir noch ein paar Jahre zurück, zu einem, der ebenfalls die Short Story erfunden haben könnte, ein paar Jahre vor Poe, aber in seiner neuenglischen Nachbarschaft: Washington Irving. Das 19., das Jahrhundert der bahnbrechenden Erfindungen und Entdeckungen, ohne die wir heute bei Ochsentalglicht mit dem Gänsekiel Sonette illuminieren statt bei den Segnungen der Pizzadienste zu bloggen könnten, war andererseits ein dunkel schimmernder Hintergrund für Schauergeschichten, Gothic Novels, Ruinenromantik, mittelalterlich inspirierte Todesbilder und sonstigen Spuk- und Gruselkram.

Treten wir noch ein paar Jahre zurück, zu einem, der ebenfalls die Short Story erfunden haben könnte, ein paar Jahre vor Poe, aber in seiner neuenglischen Nachbarschaft: Washington Irving. Das 19., das Jahrhundert der bahnbrechenden Erfindungen und Entdeckungen, ohne die wir heute bei Ochsentalglicht mit dem Gänsekiel Sonette illuminieren statt bei den Segnungen der Pizzadienste zu bloggen könnten, war andererseits ein dunkel schimmernder Hintergrund für Schauergeschichten, Gothic Novels, Ruinenromantik, mittelalterlich inspirierte Todesbilder und sonstigen Spuk- und Gruselkram.

Washington Irving kennt und schätzt man heute vor allem für seine Legend of Sleepy Hollow, das war 1820. Darin kommt ausnahmsweise keine Lenore vor, aber genügend Motive aus Bürgers Ballade, vor allem die Liebe über den Tod hinaus und der untote Wiedergänger.

Und Irvings Kopfloser Reiter von Sleepy Hollow stammt aus dem rheinischen Sagenschatz über die Volksmährchen der Deutschen von Musäus, 1782–1786. Phantasievolle Gesellen, die todessehnsüchtigen Romantiker und Viktorianer.

Wenn man diese ganze Abschreiberei vor Einführung des Urheberschutzes nicht als ein Unwesen von entfesselten Plagiatoren betrachtet, sondern als Entstehung eines neuen Bestands an künstlerischen Motiven, wenn nicht einer ganzen Mythologie, sollte man ihnen dankbar sein, dass sie jeder für sich die Themen durchgesponnen haben. Liest man in die erst kürzlich wieder erreichbar gewordenen Radiofeatures von Arno Schmidt hinein — und wer wollte dem misstrauen –, hat Adalbert Stifter bis in den Wortlaut hinein bei James Fenimore Cooper abgeschrieben, und schon sind die Nationalliteraturen wieder quitt. Kinowirksam ist diese Gedankenwelt allemal; allein von Irvings schmaler Geschichte sind zwölf Verfilmungen gelistet — erklärtermaßen unvollständig.

Oder will jemand behaupten, Tim Burton hätte seinen heimelig blutspritzenden Film Sleepy Hollow – Köpfe werden rollen 1999 von Washington Irving gestohlen? Na also — eine legitime Adaption eines mythisch frisch verankerten Stoffes, in der die Quelle als klassisch geehrt wird.

Es geht noch weiter: Aus Bürgers Lenore, Poes Eleonora samt Lenore und Irvings Legende von Sleepy Hollow hat sich Roman Dirge bedient und den Comic Lenore, the Cute Little Dead Girl draus gemacht. Ganz frisch, seit 2007, er entsteht noch, bislang gibt es 26 Flash-Filme. Auch wenn sie sich auf etwas pubertäre Weise morbid gebärden, sind sie richtig gut gemacht, Abendfüllendes ist für 2009 angekündigt. Bürger hätte gestaunt. Freudig.

Es geht noch weiter: Aus Bürgers Lenore, Poes Eleonora samt Lenore und Irvings Legende von Sleepy Hollow hat sich Roman Dirge bedient und den Comic Lenore, the Cute Little Dead Girl draus gemacht. Ganz frisch, seit 2007, er entsteht noch, bislang gibt es 26 Flash-Filme. Auch wenn sie sich auf etwas pubertäre Weise morbid gebärden, sind sie richtig gut gemacht, Abendfüllendes ist für 2009 angekündigt. Bürger hätte gestaunt. Freudig.

Der wäre doch der erste gewesen, der seine Ballade verflasht hätte. Überliefert ist, dass er bei seinem Vortrag der Lenore an der Stelle

Und außen, horch! ging’s trap trap trap

gern mit den Knöcheln seines Fingers unauffällig auf das Holz seines Rednerpults klopfte, woraufhin die Damen im Publikum vor Entsetzen über den schaurigen Effekt in Ohnmacht sanken. So ein Publikum wünscht man sich, gerade in Zeiten, wo schon die Poetry Slams längst belächelt werden. Die Mädels faden heute ja nicht mal mehr auf Rockkonzerten out, und wofern doch, sind sie nicht mehr stolz auf ihr Sentiment.

Die Reihe geht also: Gräfin Eleonore von Schwarzenberg — Johann Christian Günther — Gottfried August Bürger — Musäus — Washington Irving — Poe — nochmal Poe — abermals Poe — Tim Burton — Roman Dirge. Weniger da hinein gehört Beethovens einzige Oper Fidelio, die in den ersten zwei Fassungen mit drei Ouvertüren ab 1805 noch Leonore hieß, aber eine recht diesseitige Handlung fern aller Phantastik verfolgt. Auch die kanadische Musikerin Lenore lebt noch, Mazeltov.

Ist The Raven eigentlich außer in der berüchtigten 1976er Schnarchnummer von Alan Parsons Project je anständig vertont?

Bilder: Donna Ricci the Gothic Supermodel auf Myspace;

Henry Sandham: Lenore, 1886;

Paramount Pictures, 1999;

Cover Browser.

[…] Hinterlass einen Kommentar » Update zu Hurre hurre, hop hop hop: […]

Vampire Lilith: Obenauf mit 34 « Moby-Dick™

5. November 2008 at 12:13 am

Sehr schön, wirklich erhellend – nur: inwiefern waren Musäus Märchen rheinisch? Meiner Ansicht nach ist er übrigens höchstens unter den Präromantikern zu verorten und unterscheiden sich deutlich von den romantischen Märchenklassikern (aus fachlicher Sicht ein schöner Widerspruch) E.T.A. Hofmanns, Hauffs oder gar der allesbeherrschenden Gebrüder G.

Soweit aber danke für die nette Übersicht.

Grüße,

Bubisch

Bubisch

23. February 2009 at 2:03 pm

Das mit dem “rheinisch” schafft mich momentan selber ganz; ich bin aber ziemlich sicher, dass ich mir bei dieser Einordnung etwas gedacht hab… Ich forsche nochmal über meinen eigenen Text, wo dieses “rheinisch” herkommen könnte.

Als romantisch stufe ich allgemein dieses Bestreben ein, anhand der Märchentradition einen mess- und fühlbaren Begriff der eigenen Nation zu schaffen. Zeitlich mag Musäus da noch präromantisch sein — das kann ja auch zeigen, dass die Gebrüder G. nicht alles erfunden haben (aber bestimmt am fleißigsten beackert).

E.T.A. Hoffmann und Hauff klingen deutlich anders, aber die haben die Grimm- und Bechsteinsammlungen “nur” weiterverwertet. Bei denen sind das keine Volks-, sondern Kunstmärchen.

Danke für Würdigung und Einwände, das bedeutet mir was. Das ist einer meiner liebsten Einträge.

Wolf

23. February 2009 at 10:27 pm

Ich habe ein Lösungsangebot: Zumindest der Wikipediaartikel (sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluß) zum kopflosen Reiter spricht vom Rheinland als Schwerpunkt der Sagenlokalisation – gleichzeitig wird aber auch gesagt, daß es sich wahrscheinlich um einen weit verbreiteten Stoff gehandelt hat. In allen Quellen, die das Internet hergibt, wird wieder und wieder nebulös auf Musäus’ Märchen hingewiesen, doch bisher fehlt da eine seriöse Angabe der Quelle (ich habe das Gefühl, daß das niemand so genau weiß) – hier wäre ich für einen genaueren Hinweis dankbar. Aus den “Volksmährchen der Deutschen” ist mir lediglich einmal dieses Motiv in Erinnerung geblieben, nämlich in der fünften Legende von Rübezahl. Der Betrüger, der die Kutsche der Gräfin überfällt und dem ängstlichen Johann einen Kürbiskopf an die Rübe wirft, stellt natürlich schon eine frappierende Ähnlichkeit dar – doch: Der Mann, der sich da als Geist verkleidet hat, tritt als Wanderer auf, nicht als Reiter. Es gibt auch sonst keine Hinweise auf eine Verknüpfung mit dem Sagenstoff des kopflosen Reiters, abgesehen mal vom ziemlich kopflosen Vorgehen des Betrügers.

Auch wenn ich (hoffentlich nicht kopflos!) darauf herumreite, möchte ich Musäus klar abgegrenzt sehen von den romantischen Märchen á la Grimm: Musäus erwähnt zwar in seiner Vorrede, daß es durchaus einen Volkscharakter der Märchen gebe, daß ein französischer ebensosehr wie ein deutscher Ton existiere, doch ich glaube eher, daß er in dieser Hinischt auf einen fahrenden Zug aufgesprungen ist: Der Mann war nie sonderlich wohlhabend und immer darauf angewiesen, neben seiner Lehrtätigkeit zu schreiben, um seine Familie über Wasser halten zu können. Als jahrelanger Rezensent in Nicolais “Allgemeiner Deutscher Bibliothek” wußte Musäus ziemlich genau, wie der Hase im Geschäft läuft. Die Lektüre der Vorrede macht das ja auch recht deutlich.

Ein analysierender Blick auf die Märchen des J.K.A. Musäus macht klar, daß es sich mitnichten um Volksmärchen handelt, sondern um klare Kompositionen, die auf einem volkstümlichen Stoff basieren. Mit tiefenpsychologischen Vorgängen, wie man sie etwa in der “Stummen Liebe” findet, und der klaren Einordnung in Ort und Zeit grenzt sich Musäus klar vom späteren Märchenschema nach Grimm ab. – Dazu allerdings muß man auf Editionen nach der Erstausgabe greifen, denn die musäischen Märchen blieben vor dem Eifer grimmbegeisterter Germanisten nicht verschont und sind teilweise schwer verstümmelt worden.

Fest steht allerdings, daß Musäus zu den Aufklärern gehörte, der dem Gefühl und dem Wunderbaren durchaus zugewandt war, allerdings stellte er sie stets in Bezug zu den Zwängen der Realität, und nutzte die volkstümlichen Stoffe als Leinwand für seine eigenen Motive.

Danke jedenfalls für die vielen Anregungen, das macht es sehr spannend, sich genauer zun informieren!

Bubisch

2. March 2009 at 12:53 pm

Da weißt du viel mehr über Musäus als ich. Jedenfalls hielt ich den bislang für einen der Sammelnden aus der Grimm- und Bechstein-Reihe. Dabei bedeutet “Französischer Ton”, von dem ich gerade zum ersten Mal in diesem Zusmmenhang erfahre, ja nicht viel anderes als Kunstmärchen. Das mit der fünften Rübezahl-Legende ist schon mal schön konkret. Wenn’s passt, verifizier das mal und ändere es in den Artikel. Versprochen ist nichts, schon gar nicht die Zeit…

Wolf

2. March 2009 at 2:54 pm

The Raven wurde von der Gruppe Horch aus Halle meiner Meinung nach genial vertont.

Sprechsucht

16. August 2009 at 12:06 am

Tatsache. Auf Schockschwerenot, 1998. Möglicherweise auf Last.fm hörbar, bei denen bin ich wieder raus.

Wolf

16. August 2009 at 10:58 am

[…] leave a comment » Update zu Hurre hurre, hop hop hop: […]

Leonorenwatch « Moby-Dick™

19. January 2010 at 4:07 am

Es gibt eine ganz brauchbare Vertonung von The Raven der holländischen Band Omnia!

Dideldum

29. October 2013 at 10:19 am