Archive for February 2011

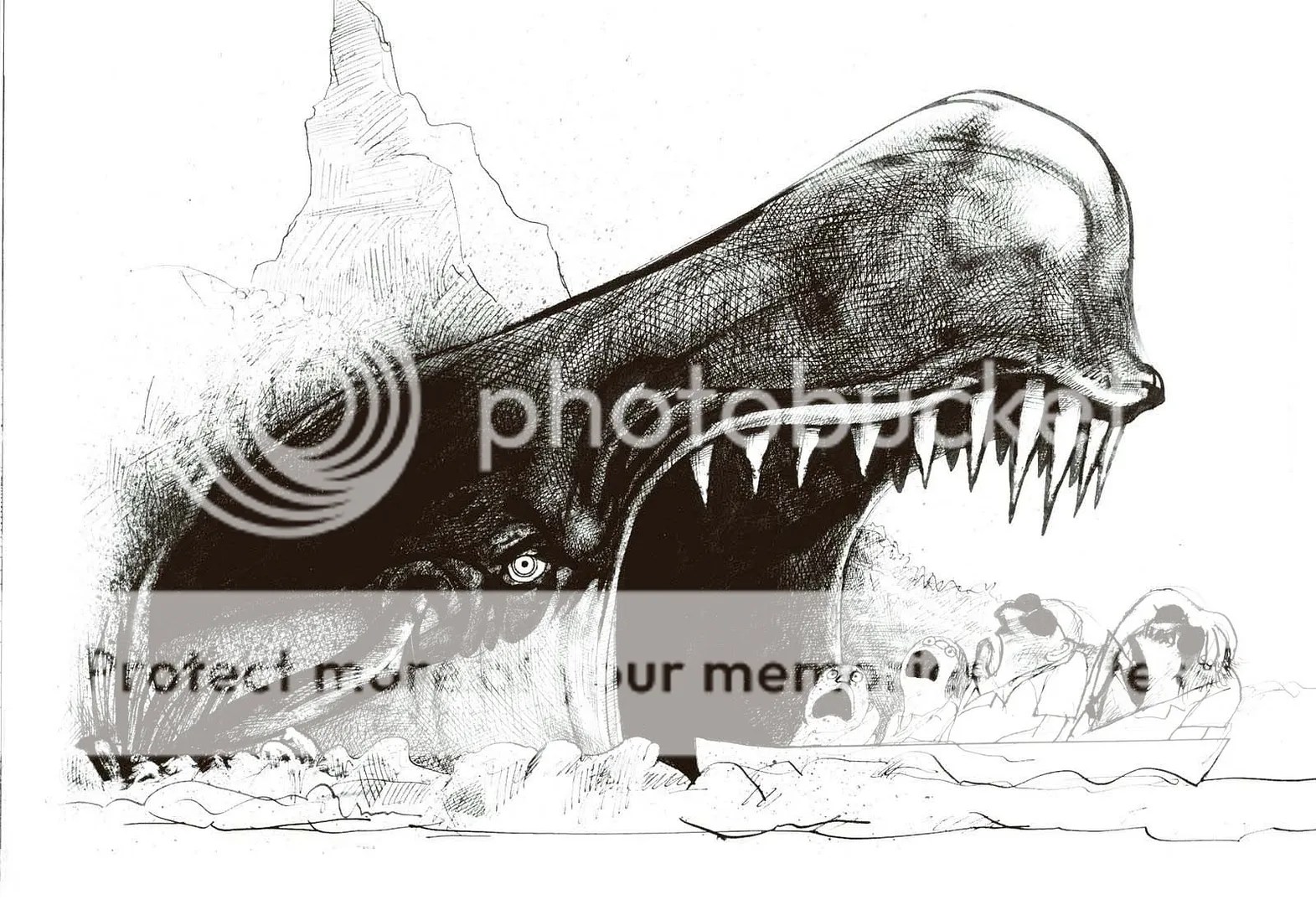

Hurrah! for the mighty monster whale

Update for Post für den Wolf:

In early December 1883, a large whale appeared in the estuary of the Tay and disported itself freely to the inhabitants of Dundee, swimming up and down the river. It was later identified as a male Humpback Whale (then Megaptera longimana, now Megaptera novaeangliae). Although worldwide in distribution, migrating between polar waters, it was rarely seen off British coasts, but was thought to have been attracted by the unusual presence that year of immense shoals of young herrings off the East Coast.

Dundee was then Britain’s premier whaling port, some 700 local seamen earning their livelihood in the summer season in hostile arctic waters, hunting the oily monsters.

Read the whole story about Professor John Struthers and his Zoology

at the University of Aberdeen.

Little remembers the illiterate world about William Topaz McGonagall (1830—1902), save the little page in the great anthology Very Bad Poetry, which cites him from giving a pub reading in his native city of Dundee, Scotland: “While […] giving a good recitation, it helps to arrest the company’s attention from the drink. […] Such was the case with me.” Discontented about the audience listening to Mr. McGonagall instead of drinking up, the landlord had a waiter throw a wet towel at the poet and so end the poetry reading. Another time, a publican seems to have thrown some peas at Mr. McGonagall. From this incident, a fine piece of the poet’s optimism — and lovable Scottish tone (so, when reading McGonagall’s works aloud, the use of rhotic r is recommended) — comes unto us: “The reason, I think for the publican throwing peas at me is because I say, to the devil with your glass in my song, ‘The Rattling Boy from Dublin,’ and he, no doubt considered it had a teetotal tendency about it, and, for that reason, he had felt angry, and had thrown the peas at me.”

Very Bad Poetry features its most, if not its most striking, samples by “naive” poet William McGonagall. Only half-ironically, the editors acclaim how “he had no ear for meter, a knack for choosing the most banal of subjects, and a tendency to stretch mightily for a rhyme” — and “drew great crowds to his readings, in spite of — or, more accurately, because of — his lack of talent,” born from his insight: “The most startling incident in my life was the time I discovered myself to be a poet.” (William McGonagall: Poetic Gems.)

In his poem The Famous Tay Whale, 1883, poetical naivity turns and melts into a sense for practical matters. According to William McGonagall: The Famous Tay Whale, (ending), from: Kathryn and Ross Petras (editors): Very Bad Poetry, Vintage Books, New York 1997:

And my opinion is that God sent the whale in time of need,

No matter what other people may think or what is their creed;

I know fishermen in general are often poor,

And God in his goodness sent it to drive poverty from their door.So Mr. John Wood has bought it for two hundred and twenty-six pound,

And has brought it to Dundee all safe and all sound;

Which measures 40 feet in length from the snout to the tail,

So I advise the people far and near to see it without fail.Then hurrah! for the mighty monster whale,

Which has got 17 feet 4 inches from tip to tip of a tail!

Which can be seen for a sixpence of a shilling,

That is to say, if the people are all willing.

Mind the musical version by Mátyás Seiber, 1958, for orchestra, foghorn, espresso coffee machine, and narrator.

Image: The dissection of the Tay Whale by John Struthers, wearing a top hat, in the left of the photograph, December 1883.

Cats in the Cradle and the Silver Spoon, Little Boy Blue and the Aufmerksamkeitsspanne

Update zu Das Schwirren eines Vogels auf Blütenblättern, der Aufprall einer Nippesfigur auf dem Fußboden:

Wir scheinen eine ganze Menge über Konzentrationsspannen zu wissen, jene Bestandteile des Charakters, die im digitalen Zeitalter zu Äquivalenten der Seelen geworden sind. […] Vielleicht liegt es daran, dass mein eigenes Gehirn zu oft in den endlosen Weiten des Internets herumschwebt, aber ich verstehe das einfach nicht. Ganz egal, ob uns das Netz nun dümmer oder schlauer macht: Ist nicht an der Idee, dass eine mysteriöse “Spanne” im Gehirn gewisse Dinge anziehender macht als andere, etwas faul? […] Wie haben wir uns nur zu dieser unglücklichen Vorstellung der Aufmerksamkeitsspanne nebst der dazugehörigen Idee versteigen können, dass eine größere Konzentrationsspanne das moralisch und ästhetisch wertvollste Gut der Menschheit ist?

“Lisa?”

Der Sandkasten ist genau unter meinem Bürofenster.

“Liiisa!”

Ich hab keine Kinder. Wenn ich den Dialogen im Hinterhof zuhören muss, fällt mir manchmal wieder ein, warum.

Ich hab keine Kinder. Wenn ich den Dialogen im Hinterhof zuhören muss, fällt mir manchmal wieder ein, warum.

“Lisa, kommt jetzt rein.”

Die Mutter ruft. Es ist die Mutter, die immer ruft. Aus dem dritten Stock, soviel ich weiß. Eigens hinauszuspähen fände ich indiskret.

“Du sollst jetzt reinkommen, Lisa.”

Lisa spielt anscheinend oft sehr selbstvergessen im Sandkasten. Ihre Stimme kenne ich nicht, nur die ihrer Mutter. Auf die eine Weise ein durchaus braves Kind.

“Lisa! Rein jetzt mit dir! Es wird spät!”

Da hat die Mutter Recht. Früher am Nachmittag ist der Sandkasten nämlich von Müttern umlagert. Dann herrscht auch viel mehr Geschrei. Lauter Hochbegabte.

“Lisa! Ich sag dir das kein zweites Mal!”

Worin äußert sich eigentlich Hochbegabung? Schneller Auffassungsgabe? Durchsetzungsvermögen? Zielorientierten Problemlösungsstrategien? Transferdenken? Empfänglichkeit für oder Resistenz gegen Erziehungseinflüsse? Eigenständigen Handlungsansätzen? Einer langen Aufmerksamkeitsspanne beim Spielen? Neugier auf neuartige Nahrung oder Bewahren von Bewährtem? Essen mit den Fingern, mit Silberlöffeln oder mit schwer zugänglichen Gerätschaften? Verbissenem Durchhalten oder rechtzeitigem Hinschmeißen? Lautem oder leisem Verhalten?

“Li-sahh…”

Defintionssache, nehme ich an.

“Himmelherrgottnochmal, Lisa!”

Obacht, gleich sagt sie’s wieder.

“Na wart, wenn ich dir rauskomm!”

In anderen Zeiten wurde Zerstreuung nicht als etwas angesehen, für das man sich zu schämen hat. Im Gegenteil, sie wurde immer wieder gepriesen — als Autonomie, Ausgelassenheit, Vielseitigkeit. Grüblerisch, düster oder zwanghaft zu sein galt als viel bedenklicher als die Frage, ob man sich leicht ablenken lasse. In “Moby Dick” versucht Starbuck, Ahab von seiner fixen Idee abzulenken, indem er ihm seine Familie in Nantucket ins Gedächtnis ruft. Ahab aber bleibt unter dem Bann eines “grausamen, unerbittlichen Imperators” — der totalen Fokussierung — auf seinem tödlichen Kurs[:

“What is it, what nameless, inscrutable, unearthly thing is it; what cozzening, hidden lord and master, and cruel, remorseless emperor commands me; that against all natural lovings and longings, I so keep pushing, and crowding, and jamming myself on all the time; recklessly making me ready to do what in my own proper, natural heart, I durst not so much as dare? Is Ahab, Ahab? Is it I, God, or who, that lifts this arm?”]

Ahabs dunkles Schicksal resultiert aus seiner Unfähigkeit, sich ablenken zu lassen.

Das ist jetzt nicht zusammenerfunden. Die Gastgeberin hatte zu ihrem Geburtstag auch ihren Exfreund eingeladen, weil sie keine war, die sich im Streit trennt, und Monika musste man nicht einladen, die erschien sowieso auf jeder Feier in der Gegend. Das Wunder war also eher, dass der Exfreund und Monika sich noch nie über den Weg gelaufen waren.

Christina, wie sie mir zu wiederholten Malen erzählte, hatte sich im Lauf des Abends an Teletennis festgefressen, das war gerade der höchste Stand der Computertechnik. Heute wirkt das Spiel steinzeitlich — schon gar nicht mehr lächerlich, vielmehr in seiner Schlichtheit genial von hinten herein. Christina übernahm die Fernbedienung, als alle Geburtstagsgäste sich längst gelangweilt abgewandt hatten, weil Gespräche interessanter und damals noch ohne Insiderwissen über Computerdinge möglich waren. Hinter ihr verabschiedeten sich Gäste, die “morgen früh raus” mussten, oder sanken einschließlich der Gastgeberin nacheinander in trunkenen Schlaf. Der Exfreund und Monika blieben auf dem Sofa übrig. Und Christina, zwei Meter daneben im Schneidersitz auf dem Fußboden, in Teletennis vertieft.

Christina, wie sie mir zu wiederholten Malen erzählte, hatte sich im Lauf des Abends an Teletennis festgefressen, das war gerade der höchste Stand der Computertechnik. Heute wirkt das Spiel steinzeitlich — schon gar nicht mehr lächerlich, vielmehr in seiner Schlichtheit genial von hinten herein. Christina übernahm die Fernbedienung, als alle Geburtstagsgäste sich längst gelangweilt abgewandt hatten, weil Gespräche interessanter und damals noch ohne Insiderwissen über Computerdinge möglich waren. Hinter ihr verabschiedeten sich Gäste, die “morgen früh raus” mussten, oder sanken einschließlich der Gastgeberin nacheinander in trunkenen Schlaf. Der Exfreund und Monika blieben auf dem Sofa übrig. Und Christina, zwei Meter daneben im Schneidersitz auf dem Fußboden, in Teletennis vertieft.

Das muss sich man sich wohl so vorstellen, dass der Fernseher mit dem Tennisspiel — zwei grüne Balken und ein grüner Punkt auf schwarzem Hintergrund — noch die einzige Beleuchtung war. Im Kassettenrekorder hatte jemand eine 90-Minuten-Sammlung mieser Metal-Balladen auf Repeat gestellt und vergessen. Und kennt ihr noch den einzigen Soundeffekt von Teletennis? “Tut! Tut! … Tut! Tut! … Tut! Tut!”, so ungefähr, sehr künstlich, monoton und ausdauernd. Wenn eine Zeitlang nichts anderes läuft, das Schnarchen von ein paar übriggebliebenen Besoffenen nur mehr zu ahnen, ergibt das einen richtig hypnotischen Klangteppich.

Auf den Exfreund und Monika wirkte es. Nach kurzer Zeit war ihnen egal, dass in Armweite Christina noch in den Inkunabeln der Computerspiele gründelte. In den Klangteppich mischten sich Küsse. Danach Murmeln, Kichern, das Abstreifen von Kleidern, das Reiben von Haut an Haut, Atmen und Hauchen und das Knarzen von Sofafedern. Rhythmisches Quietschen, das schneller und langsamer wurde, von häufigem nassen Klatschen durchsetzt, dazwischen unterdrücktes Stöhnen, das ganze bekannte Kuschelmuschel. Es störte weder den Exfreund beim Kennenlernen seiner nächsten Freundin Monika noch Christina beim Teletennis.

Christina spielte eine Runde nach der anderen, fand nicht einmal Zeit, sich nach den Turteltäubchen umzuwenden. Nicht einmal, als der Exfreund in einer Pause laut fragte:

“Christina, du bist ja auch noch da. Komm zu uns, mach auch mit. Hopp, macht Spaß. Komm bitte.” Es klang freundlich und bestimmt, Christina fiel das “Bitte” auf. Das erste und einzige Mal schaute sie kurz über die Schulter und erblickte seine glänzende Erektion und wie er aufmunternd mit einer angebrochenen Zwölferpackung XXL-Kondome klapperte. Darüber verfehlte sie fast einen leuchtgrünen Tennispunkt.

Monika sprang bei: “Ja, komm auch rauf. Der soll zeigen, ob er zwei von uns schafft”, rummelte mit dem ganzen Leib und dehnte ihn verlockend, um sich zu zeigen. Christinas flüchtiger Blick erhaschte einen fingerlangen Cowboy zu Pferde, mit blauer Farbe auf eine beneidenswert glatte Wade tätowiert, hohe, stolze Brüste und feuchte Lippen:

“Komm. Bitte.”

Ein Impuls, den Mund an eine ganze Reihe von Stellen an diesem Mann und dieser Frau zu legen, zuckte durch Christina. Sie verlor eine Runde.

Hinter ihr lachten, küssten und turtelten die beiden Liebenden, der eine mit entschieden tieferer, die andere mit höherer Stimme als zuvor in der Abendrunde. In beiden Stimmen schwang noch frische Erregung. Zu Christina sprach jedoch kein abgeschottetes Paar, sondern zwei Freunde. Sie hatten Lust: Lust aufeinander; Lust, ihre Freude und Freundschaft zu teilen, damit sie größer wurde; und Lust auf sie, auf Christina; Christina war gemeint. Sie hielten die zufällig anwesende hübsche junge Frau in Blüte, Saft und Kraft ihrer Körperlichkeit ihrer neuen Freude an der eigenen Lust wert, deshalb boten sie ihr die Hand und alles, was dahinter kommt. Weder jetzt noch später, musste Christina zugeben, konnte sie etwas Verbotenes, Verkehrtes oder nur Anzügliches daran finden. Man lud sie freundschaftlich zum Feiern gesunder Körper und Gemüter und zum gegenseitigen Entdecken ein, nicht anders als jemand sagen würde: “Schau doch, was für guten Wein wir haben, probier auch mal, den wirst du mögen, er macht fröhlich.”

Im Zimmer roch es nach abgestandenen Alkoholika, inzwischen auch nach Sex, es dampfte regelrecht. Und Christina fiel nicht mehr dazu ein als: “Ja, gleich” und die nächste Runde Teletennis anzuwählen. Sie brachte sich selbst und noch zwei andere um eine kostbare, da selten zustande kommende Dreiererfahrung, weil sie nicht von einem primitiven Computerspiel loskam.

Hinter sich hörte Christina noch lange verschiedene Phasen sexueller Handlungen aufleben und sich beruhigen, zählte je drei Höhepunkte mit und spielte daneben die Rolle eines mehr oder weniger beseelten Möbelstücks. Als durchs Fenster die Morgendämmerung blinzelte, zwang sie sich endlich, den Fernseher mit dem Tennisspiel auszuschalten. Auf dem Sofa hinter ihr war das Liebespaar eingeschlafen. Monika rasierte sich schon damals, Anfang der Neunziger, gewohnheitsmäßig im Schritt, das sah wie ein Lächeln aus. Sogar ihre eine freigelegte Brust guckte im Schlaf zufrieden drein. Auf der anderen Brust ruhte eine Männerhand, die Finger der anderen Hand waren mit ihren verschränkt. Sie lagen so eng beisammen, dass einer die Luft des anderen atmete, auf dem Sofa war noch Platz.

“Das wäre meiner gewesen”, dachte Christina, während sie sich in Jacke und Schal wickelte; die erste Straßenbahn war längst durch. Das bedauert sie heute. Jedenfalls stellt Christina es so dar, diese reuebehaftete Episode aus ihrem Liebesleben unterliegt im Lauf der Jahre kaum zusätzlichen Ausschmückungen, und der Guten hab ich bis jetzt noch jedes Wort geglaubt.

Das war zwölf Jahre bevor Farmville in Facebook implementiert wurde.

In der amerikanischen Literatur des 19. Jahrhunderts suchen die Figuren Ablenkung vor allem, wenn sie traurig oder wütend sind. Kein Wunder: Zerstreuung scheint etwas Freundliches an sich zu haben. Tom Sawyer, der prototypische hyperaktive Lausbub, der lieber mit einem Käfer spielt als still in der Kirche zu sitzen, widersteht der Traurigkeit “nicht deshalb, weil seine Probleme weniger bitter oder schmerzlich für ihn wären, als es die eines Mannes für einen Mann sind, sondern weil ein neues, heftiges Interesse die Oberhand über sie gewann und sie für eine Weile aus seinem Geist verdrängte — genauso wie die Tragödien der Menschen in der Aufregung neuer Abenteuer vergessen werden.”

Eine Katze ist immer da. Katzen tun nicht, sie sind. Und sie sind es mit großer Selbstverständlichkeit, ein ganzes Katzenleben lang.

Unser Kumpel Harry wohnte mit einer Glückskatze namens Jennifer zusammen. Ein feingliedriger, geschmeidiger und dreifarbiger Mädchenmiez mit aufmerksamem Blick, der einem gestandenen Kerl wie Harry kein zweibeiniges Mädchen ersetzen konnte, aber nach ihren Mitteln immer für ihn da war. Wenn er nach Hause kam, hatte sie ihn längst am Klimpern seines Schlüsselbundes erkannt, setzte sich unter der Küchentür ihn Positur, guckte verständig und grüßte mit freudigem “Mrrp?”

Unser Kumpel Harry wohnte mit einer Glückskatze namens Jennifer zusammen. Ein feingliedriger, geschmeidiger und dreifarbiger Mädchenmiez mit aufmerksamem Blick, der einem gestandenen Kerl wie Harry kein zweibeiniges Mädchen ersetzen konnte, aber nach ihren Mitteln immer für ihn da war. Wenn er nach Hause kam, hatte sie ihn längst am Klimpern seines Schlüsselbundes erkannt, setzte sich unter der Küchentür ihn Positur, guckte verständig und grüßte mit freudigem “Mrrp?”

Normalerweise bückte sich Harry zu ihr hinunter, um sie hinter dem Ohr zu kraulen. Dann lehnte Jennifer sich immer gegen seine Mannsbilderpranke und genoss die Zuwendung mit zugekniffenen Augen. Als Harry die Freundin bekam, mit der er möglicherweise alt werden wollte, ging noch alles gut. Sooft er in seine eigene Wohnung kam, strahlte er ein gewisses Glück aus. Jennifer bemerkte es und freute sich für ihn mit.

Noch bevor Harry Gelegenheit erhielt, uns seine Freundin in der Kneipe vorzustellen, worauf sie wohl auch keinen gesteigerten Wert legte, bezog die Dame einen bewohnbaren Leuchtturm in der Ostsee oder etwas ähnliches, um vom Verkauf selbst gestrickter Norwegerpullover und “süßer” Schiffspostkarten über etsy.com zu leben, konnte Harry jedenfalls nicht mehr brauchen und sägte ihn ab.

Von da an war er nicht mehr derselbe. Zwar hielt er sich so viel wie noch nie in seinem Leben in seiner Wohnung auf, hatte aber keinen Nerv mehr für Jennifer. Wenn er sich in seinem Einzelbett gründlich leid tat, hüpfte sie oft auf seinen Bauch und schleckte sein Gesicht ab. Er drückte sie weg. Richtig grob wurde er nie, brachte es ja kaum übers Herz, sie zu maßregeln, weil sie doch nur tat, was eine Katze tun muss, aber er nutzte die Zeit mit Jennifer nicht. Er erzählte es uns nie, aber ich glaube, mit der Zeit vergaß er Jennifer Futter hinzustellen.

“Wasn los mit dir”, sagte Jennifer zu Harry und schleckte ihm den Vierzehntagebart, “du musst raus und Futter kaufen und nette Frauchen kennenlernen!”

“Was weißt denn du”, sagte Harry zu Jennifer, “du bist doch bloß die Katze.”

“Mrrp?” sagte Jennifer.

Jennifer wurde 20. Das ist methusalisch für eine mädchenhafte Glückskatze. Niemand hatte Harry jemals weinen gesehen, schon gar nicht in der Kneipe. Dass diese Unschuld auf vier Pfötchen, die ganz bestimmt nie in ihrem Leben irgendwem etwas zuleide getan, noch nicht einmal den Mäusen im Keller, vor denen sie sich graulte, und allen Leuten immer nur Freude gemacht hatte, das schaffte Harry. Wenn er jetzt seine Tage auf dem Bett verbrachte und aus Gewohnheit ein Gewicht auf dem Bauch spürte, streichelte er ins Leere. Er füllte Jennifer noch regelmäßig den Napf auf, bis der Futtervorrat aufgebraucht war, danach traf ihn keiner mehr in der Kneipe.

Irgendwann haben wir damit aufgehört, Tom Sawyers Art von Zerstreutheit als Vitalität oder Disziplinproblem zu bezeichnen. Wir sahen darin plötzlich eine Krankheit, obwohl eine Zwillingsstudie zeigte, dass eine kurze Aufmerksamkeitsspanne nur ein Synonym für eine gewöhnliche Reizbarkeit und Launenhaftigkeit ist. Aber nicht die Tatsache, dass die Theorie über den Konzentrationsumfang etwas, was man früher einfach als gewöhnlich oder als Zeichen eines künstlerischen Charakters ansah, zu etwas Neuem machte, ist so falsch an dem ganzen Konzept. Solche kulturellen Umbenennungen oder Neuinterpretationen gibt es immer, wenn sich die Anforderungen der Gesellschaft an die Individuen ändern.

Das Problem an dem ganzen Diskurs ist vielmehr, dass er auf der Phantomidee eines Konzentrationsumfangs fußt. Ein gesunder “Aufmerksamkeitsumfang” ist nur wieder eine vage Sache mehr, von der wir ab jetzt glauben können, dass wir sie unrettbar verloren haben. Wir können jetzt darum trauern, dass wir sie verloren haben. Wir können uns sorgen, dass unsere Kinder sie nicht besitzen. Oder wir können die Kultur verteufeln, weil sie diese Spanne angeblich zerstört. Wer bitte braucht so etwas?

So ganz insgesamt im Groben glaube ich, dass man sein Leben nutzen sollte, solange es besteht. Ja, natürlich ist das eine Binse, und gerade ich muss da überhaupt nicht siebengescheit rumdozieren. Fangt trotzdem gleich damit an.

Zitate: Virginia Heffernan: Eine Krankheit namens Vitalität. Wer hat eigentlich den neurologischen Mythos von der Aufmerksamkeitsspanne erfunden? in: Süddeutsche zeitung, 28. Dezemeber 2010, Feuilleton Seite 11, aus dem Englischen von Sarah Ehrmann und Alex Rühle. — “Die Autorin ist Fernsehkritikerin der New York Times. In ihrem Blog ‘The Medium — The Way We Watch Now‘ untersucht sie die Auswirkungen neuer Medien auf die Gesellschaft.”

Alices in Wonderlands: Elena Kalis: Alice’s Book, 14. August 2009;

Rebecca Acoustic: I’m late! I’m late! For a very important date!, 15. März 2010;

Lo: Donna Wanna Growing Up!, 8. Dezember 2009.

Soundtrack: Tom Waits: I Don’t Wanna Grow Up, aus: Bone Machine, 1992.

Ishmael’s Song No. 41

(Update for How Things Go)

I was not the first

I was not the first

I will not be the last

I am not even the best

I try hard not to be the worst

but the small shadow I cast

can’t even bring darkness to your light

I am a man with two balls in his pants

one ambitious brain to direct two hands

and a heart in his chest

but heck sing at my grave at least I tried.

Images: The Art of the Girlie Mag: If Charlie Parker Was a Gunslinger, There’d Be a Whole Lot of Dead Copycats:

Ace, vol. 4, #3; October 1962;

Ralph Steadman: The Whale.

Überleben ohne Moby-Dick: The Two Brothers Sunk by No Whale

Update zu Moby-Dick – The True Story und Bounty Day, Wal in Lee, Fayaway (beide von Elke und mit den nötigen Links):

Spiegel online: Hawaii: Taucher entdecken Wrack vom Moby-Dick-Jäger, 12. Februar 2011:

Kapitän George Pollard wurde nicht vom Glück verwöhnt. Ein Wal versenkte im Jahr 1820 sein Boot “Essex”. Pollard und seine Crew trieben monatelange auf Beibooten über den Pazifik. Ihr Hunger zwang die Männer schließlich zum Kannibalismus; Pollard aß seinen verstorbenen Cousin. Der Kapitän überlebte, doch auch sein nächstes Schiff, die “Two Brothers”, sank. Es wurde am 11. Februar 1823 vor Hawaii von Korallenriffen aufgeschlitzt. […]

188 Jahre blieb auch die “Two Brothers” verschwunden. Seit 2008 waren die Archäologen der NOAA dem Wrack auf der Spur. Hinter der Sandbank Shark Island erspähten sie zunächst einen mächtigen Anker. Danach kamen auch Schiffsaufbauten, Harpunen und Eisengeschirr zum Vorschein. Schließlich entdeckten die Forscher einen Trankessel – einen Pott also, in den Waltran abgelassen wurde. Die Geräte ließen sich auf die zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts datieren.

Den Beweis, dass es sich bei den etwa 80 Gegenständen um Überreste der “Two Brothers” handelt, habe die Bibliothek-Recherche gebracht, berichtet die NOAA: Aufzeichnungen der Crew zeigten, dass der Walfänger von George Pollard an der betreffenden Stelle vor den French Frigate Shoals gesunken sei. […]

Pollard überlebte; einen Tag nachdem die “Two Brothers” gesunken war, nahm ihn ein anderes Schiff auf. Pollard gab die Seefahrt auf, er zog sich nach Nantucket zurück, wo er Nachtwächter wurde. 1852 besuchte ihn ein junger Schriftsteller namens Herman Melville, der gerade “Moby Dick” veröffentlicht hatte.

Be Several Mitreisende

Update (kein Überschreiben mehr möglich)

und Auflösung zum Januargewinnspiel: Be a Mitreisender!:

I don’t know what you smoke

or countries you been to.

If you speak any other languages

other than your own,

I’d like to meet you.Lisa Hannigan: I Don’t Know, 2008.

Nach Verlängerung und Elfmeter haben zwei unserer besten Kunden, zugleich Mannschaftsmitglieder der P.E.Q.U.O.D., noch etliche tolle Tore im Januargewinnspiel: Be a Mitreisender! erzielt: Elke mit Stranger, Mermaids, Musikanten und Hannah mit Nächster Halt: Kreuzende Wege. Die üblichen Verdächtigen waren die zuverlässigsten und werden dafür reich belohnt. Hättest du auch haben können, ganz simpel eigentlich. Nächstes Mal machst du mit, oder?

Nach Verlängerung und Elfmeter haben zwei unserer besten Kunden, zugleich Mannschaftsmitglieder der P.E.Q.U.O.D., noch etliche tolle Tore im Januargewinnspiel: Be a Mitreisender! erzielt: Elke mit Stranger, Mermaids, Musikanten und Hannah mit Nächster Halt: Kreuzende Wege. Die üblichen Verdächtigen waren die zuverlässigsten und werden dafür reich belohnt. Hättest du auch haben können, ganz simpel eigentlich. Nächstes Mal machst du mit, oder?

Elke hat von ihrer praktisch überhaupt nicht bemessenen Freizeit einen erheblichen Prozentsatz abgeknapst und richtig Hirnschmalz und Augenmaß investiert. In ihrem Weblog nimmt sie uns auf ihre Forschungszüge durch Berlin mit, ihre schönsten Funde dokumentiert sie in malerisch verwackelten Bildern voller lebensnaher Großstadtromantik. Das hätt ich so nicht hingekriegt, muss ich neidlos zugeben — schon allein weil ich nicht dazu neige, meine Wege quasi live mitzusprechen. Lehren meine Jobs mich doch öfter, möglichst wenige Absätze auf die blanke Information zu skelettieren. Da leidet die Lebensnähe. Elke dagegen führt uns an der Hand:

Ach ja, und dann ist da noch der langhaarige komische Vogel in schwarzem Echtpelzjäckchen mit dem silberfarbenen Köfferchen und dem Mädchentouch. Der ist auch nicht von dieser Welt. Die Lautstärke seines Ei-Potts lässt die Mitreisenden mühelos mithören. Was völlig überflüssig ist – denn er singt entrückt-verzückt und mit geschlossenen Augen lauthals mit. Hardrock, eigentlich ein Widerspruch zu seiner Erscheinung. Den hab ich skizziert (auf sowas Ähnlichem wie ‘nem alten Kassenzettel.)

Auf dem Rückweg zum Bahnhof gesellte sich zu meiner mageren Bilderausbeute endlich doch noch ein lebendig bewegtes Motiv – naja, also im Rahmen seines Bewegungsspielraums jedenfalls. Branko, der Bratwurstmann. Der hat sich seit seinem Umzug von der Adriaküste zum Alex die mobile Fastfoodtheke mit dem Schirm hinten dran vor den Bauch schnallen lassen, um selber gelegentlich auch mal was anderes als Bratwurst essen zu können. Er posierte gern für das Projekt und reist nicht nur mit, sondern ist sozusagen der Speisewagen für alle Mitreisenden.

Als Bonusbild und Fazit schlussendlich noch zwei Echte. So weit, wie die wollen, kommt sowieso keiner mit – Australien, Start von Gate 8 in Tegel. Aus der Reihe: Be two Mitreisende!

Und dann Hannah. Unsere immer noch ziemlich frisch dazugeheuerte dunkelsonnige Phrixuscoyotin mit einer einzelnen, höchst mitreißenden Mitreisenden in Marburg mit Hund, Laktoseintoleranz (nicht im Bild) und einem erklärtermaßen frei erfundenen Persönlichkeitsprofil, durch das die Botschaft nur wächst:

Das Modell: Diana (und ihr Hund): Diana ist ein junges Ding von 23 Lenzen und ist zum Studieren aus ihrem Heimatort Ursulapoppenricht nach Marburg gekommen. Sie studierte ein Semester Deutsch auf Lehramt, bevor sie merkte, dass ihre Leidenschaft nicht der Schulpädagogik gilt. So wechselte sie zum Studiengang Europäische Literaturen. Zu ihren Lieblingsautoren zählen Henry Miller und Orhan Pamuk, weil man die im Studium nicht ständig lesen muss und sie ein bisschen Abwechslung mag. In ihrer letzten Hausarbeit verglich sie zwei italienische Autoren des 19. Jahrhunderts.

Darüber, wie sie aufgewachsen ist, veliert sie nicht viele Worte, weil es ihr nicht allzu relevant erscheint. Ihre Kindheit war glücklich, deshalb kann sie die allgemeine Gier nach Schauergeschichten damit nicht bedienen. Sie war immer schon sehr selbstständig und setzt gern ihre eigenen Ideen durch. Deshalb, und weil sie dabei einen stabilen Lebenswandel pflegt, hat sie auch ihren Hund nach Marburg mitgenommen. Eine gelegentliche gewisse Rebellenlaune kann man ihr nicht absprechen. So hat sie sich auch den aparten kleinen Ring durch die Nase stechen lassen – nicht um zwanghaft anders zu sein oder zwanghaft irgendwo dazuzugehören, einfach nur aus einem Gefühl diebischer Freude heraus.

Was Diana mag: Musik von Radiohead, Muse und ein paar französischen Bands, die sonst keiner kennt, Erdbeerkuchen, morgens bei einer großen Tasse Tee an ihrem wackeligen, weiß lackierten Küchentisch zu sitzen und zu lesen, indisches Essen, Stachelschweine, das Geräusch von Sommerregen auf einem Wellblechdach. Sie sieht nicht viel fern, aber sie hat ein paar Lieblingsfilme, zum Beispiel “Das Lächeln der Mona Lisa”.

Was Diana nicht mag: Wellensittiche, die Allgegenwärtigkeit von künstlich aromatisiertem Rooibostee, die Kerne in Himbeermarmelade, Avantgarde-Jazz, den Geruch von warmem Sauerkraut, Kung-Fu-Filme und den ganzen Comedy-Kram im Fernsehen, den findet sie nämlich nicht wirklich lustig, Strom aus Atomenergie.

Dianas Lieblingszitat: “Indem der Mensch voller Hingabe schafft, macht er sich stets zum Sklaven der eigenen Schöpfung. Er selbst wird sich dessen selten bewußt, wohl aber die Generation, die ihm folgt.” (Leo Frobenius, 1873–1938, deutscher Ethnologe)

Dianas Lieblingslied: “What A Difference A Day Makes” von Dinah Washington.

Danke an alle, die mitgemacht haben — an alle zwei. Elkes Tatsachen und Hannahs Erfindungen liest man mit Staunen, Vergnügen und Gewinn.

Und ich höre heraus, dass vor allem auch die Teilnehmenden mit Vergnügen und Gewinn dabei waren. Als Verlosender werde ich meine eigenen Unternehmungen in dieser Richtung — übrigens bei weitem nicht so schöne — falls überhaupt, erst bei Gelegenheit außer Konkurrenz veröffentlichen, kann das aber nur bestätigen — und es entspricht auch dem, was die Aktiven im Vorbildprojekt 100 Strangers berichten: Man kann süchtig danach werden, sagt dort mehr als einer. So weit muss es nicht gehen, aber wenn man sich erst mal traut, bereichert es spätestens nach drei Versuchen unfehlbar. Ob gerade zufällig ein Gewinnspiel bei uns läuft oder nicht, kann ich es nur empfehlen. Man verpasst was.

Die drei Bücherstapel, gleich Preise, hab ich in zwei umverteilt. Elke und Hannah kriegen ziemlich gewichtige Post, sobald ich zwei passende Kartons aufgetrieben hab.

Miss Aniela: Growing Pains (The Lovely Miss Whale)

Update for Unradikaler Westküstenkonstruktivismus:

The Sea Serpent gracefully holding his tail

Led off the first dance with the lovely Miss Whale

And Mr. Sea Lion a gallant young spark

Requested the pleasure of dainty Miss Shark.

Moby-Dick™ supports breaches of domestic peace, in minor cases, in abandoned properties, and in bikinis, as thankworthily committed by Miss Aniela Dybisz and consort:

Yonks ago (last October [2009], to be precise), I ventured into my first abandoned building, Hellingly Mental Asylum in East Sussex. Sharing the images on Flickr, and then going to visit more abandoned places with partner Matthew […], I was eager to also write up a blog post that somehow got lost in draft.

So I decided to write up my thoughts on the various abandoned buildings we have adventured into, including Hellingly, and the ones since then, including another mental hospital and a girls’ school. […]

Meanwhile, here are some images we took just this weekend during our latest escapade, a series taken in a children’s ward in the [Royal Alexandra Children’s Hospital, Brighton], which I have entitled ‘Growing Pains‘:

Starting on Flickr as a rank amateur and garnering a million hits in a year, Miss Aniela has glided into the gallery world with her color photographic self-portraits that are redolent with seduction. Projecting herself as her own kind of playmate, Miss Aniela puts on sportive and wry performances laden with hooks that would prick even the most repressed puritanical gentleman. There she kneels in waiting in a black bikini, on a mousy carpet in a blasted rubble-filled bathroom, surrounded by moldy picture magazines, with her expression fixed in the dare: “Take me if you can.” […] Playboy magazine, not. Arousing for certain male eyes, you bet. Miss Aniela will be taken, but only on her terms; call it post-feminism gone over the top.

Michael Weinstein: David Weinberg Gallery for Newcity Art, August 9, 2010.

I trust that next year every picture will receive its own poetry. Kindly consider my assistance in this and keep the good work up, Miss Aniela.

München am Meer XVII: See what a real corner of the world it occupies; how it stands there, away off shore, more lonely than the Eddystone Lighthouse.

Update zu What I Heard about the Apple Barrel und Childhood Winter’s End:

Eddystone Lighthouse in Kapitel XIV: Nantucket.

Hinterhof Glockenbachviertel, Januar 2010.